ドクターより

杉並区阿佐ヶ谷の歯医者「阿佐ヶ谷ことぶき歯科・矯正歯科」歯科医師の、八尾 翔太(やお しょうた)です。歯周病は、口腔内だけでなく全身の健康にも大きな影響を及ぼす病気です。初期段階では自覚症状が少なく、進行するまで気づかないことが多いため、定期的な歯科検診が不可欠です。当院では、先進の技術を駆使し、CTやマイクロスコープを用いた精密な診断と治療を行っています。

また、歯周病の治療には、患者様一人ひとりに合ったアプローチが重要です。スケーリングやルートプレーニング、さらにはエムドゲインによる歯周組織再生療法など、多様な治療法を提供し、再発を防ぐためのサポートも行っています。私たちの目標は、患者様が健康で美しい口腔環境を維持できるよう、全力でサポートすることです。歯周病は予防が最も重要ですので、ぜひ早めの検診をお勧めします。あなたの健康を守るため、私たちにお手伝いさせてください。

1. 歯周病とは

歯周病は、口腔内の歯を支える組織、すなわち歯肉や歯槽骨が炎症を起こす病気です。この病気は主に、歯垢に含まれる細菌が引き起こす感染によって発症します。初期段階では歯肉炎として現れ、進行すると歯周炎に至ります。歯周病は、日本では成人の約80%が何らかの形で影響を受けていると言われており、その影響は口腔内の健康にとどまらず、全身の健康にも深刻な影響を及ぼすことが知られています。

2. 歯周病の原因

2-1. 不適切な口腔衛生

歯周病の最も一般的な原因は、不十分な口腔衛生です。歯ブラシやデンタルフロスの不使用、あるいは正しいブラッシング法を知らないことが、プラークや歯石の蓄積を招きます。プラークは細菌の塊であり、これが歯肉に付着することで炎症が生じます。特に、歯と歯の間や奥歯の後ろ側など、磨き残しが生じやすい部分は、注意が必要です。

2-2. 喫煙

喫煙は歯周病のリスクを著しく高める要因の一つです。喫煙によって免疫力が低下し、炎症反応が強まるため、歯周病の進行が加速されます。また、喫煙者は非喫煙者に比べて治療効果が薄れることもあります。禁煙は歯周病予防に非常に効果的であり、歯科医院での支援を受けることが推奨されます。

2-3. ストレス

ストレスは体全体の免疫系に影響を与えるため、歯周病のリスクを高める要因とされています。特に、慢性的なストレスは口腔内の炎症を助長し、歯周病を悪化させる可能性があります。ストレス管理の方法を取り入れることが、歯周病の予防に役立つでしょう。

2-4. 食生活

栄養バランスの取れた食生活は、歯周病の予防に重要な役割を果たします。特に、ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食材は、歯周組織の健康を維持するために欠かせません。加工食品や砂糖の摂取を控え、新鮮な果物や野菜を意識的に摂取することが推奨されます。

3. 歯周病の症状

3-1. 初期症状(歯肉炎)

歯周病の初期段階である歯肉炎では、歯肉が赤く腫れ、出血を伴うことがあります。特に、歯磨きの際に出血が見られることが多く、これが歯周病の初期サインです。この段階では、適切なケアによって逆転が可能であり、早期の対応が重要です。

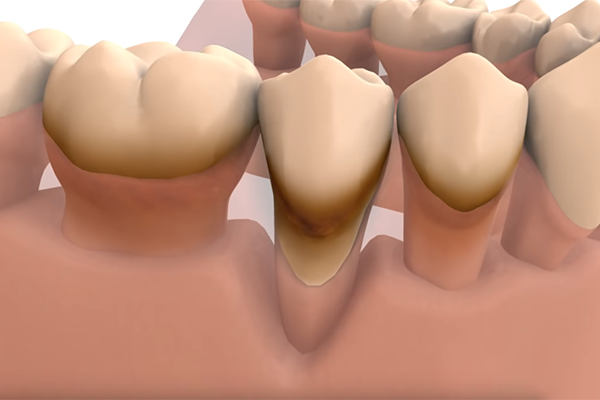

3-2. 中期症状(歯周炎)

歯周病が進行すると、歯周ポケットが形成され、歯と歯肉の間に隙間ができることがあります。この隙間にはプラークが蓄積しやすくなり、食べ物が挟まりやすくなると共に、口臭も悪化します。さらに、歯の動揺や噛み合わせの変化が見られることがあります。

3-3. 末期症状

最終的には、歯を支える骨が減少し、歯が抜け落ちることもあります。痛みや不快感を伴い、日常生活にも支障をきたすことが多く、早急な治療が求められます。この段階になると、回復が難しくなるため、定期的な歯科検診が不可欠です。

4. 歯周病の診断方法

4-1. 視診

歯科医師が口腔内を直接観察し、歯肉の状態や歯石の有無を確認します。この初期診断により、歯周病の疑いがある場合にはさらに詳細な検査が行われます。

4-2. プロービング

専用の器具を使用して、歯周ポケットの深さを測定します。通常、深さが3mm以上の場合は歯周病の可能性が高いとされます。特に、6mm以上の深さがある場合は、治療が必要です。

4-3. X線検査

歯槽骨の状態を確認するためにX線撮影を行い、骨の減少や歯周病の進行度を評価します。X線画像は、歯科医師が歯周病の進行状況を把握するための重要な手がかりとなります。

5. 歯周病の治療方法

5-1. スケーリング

スケーリングは、歯石やプラークを取り除くためのクリーニングです。歯の表面や歯と歯の間、歯周ポケットの内部まで丁寧に掃除することで、感染を防ぎます。定期的に行うことで、健康な歯肉を保つことができます。

5-2. ルートプレーニング

ルートプレーニングは、深い歯周ポケットの内側を清掃する処置です。歯の根面を滑らかにし、細菌の繁殖を防ぎます。この治療によって、歯周ポケットの深さが改善され、歯周病の症状が軽減されることが期待されます。

5-3. 抗生物質療法

感染が広がっている場合、抗生物質を処方して細菌の活動を抑制します。特に重度の歯周病の場合に効果的であり、局所的に使用することもあります。抗生物質を使用することで、炎症が軽減され、回復が早まることがあります。

6. 外科的治療

6-1. 歯周手術

歯周ポケットが深く、通常の治療が効果を示さない場合、外科的手術が考慮されます。ポケットの内側に直接アクセスし、清掃を行うことで、より効果的な治療が可能になります。手術後は、定期的なフォローアップが必要です。

6-2. 骨移植

歯槽骨の減少が見られる場合、骨移植を行い、歯の安定性を回復します。これにより、歯周病の進行を防ぐことができます。骨移植は再生医療の一環として進化した治療法です。

6-3. エムドゲインによる歯周組織再生療法

エムドゲインは、歯周病の治療において歯周組織を再生するための生物材料です。この治療法は、歯肉の再生や骨の再生を促進する効果があります。エムドゲインを使用することで、歯周病によって失われた組織の回復が期待できます。特に、骨が失われた部位にエムドゲインを適用することで、歯槽骨の再生を促進し、歯の安定性を高めることが可能です。

7. 歯周病と全身の健康

7-1. 心疾患との関係

近年の研究によれば、歯周病と心疾患には明確な関連性があります。慢性的な歯周病が炎症を引き起こし、これが心血管系に悪影響を及ぼす可能性があります。歯周病菌が血流に乗って心臓に到達し、心筋に炎症を引き起こすことで、心疾患のリスクが高まります。特に、歯周病が進行すると血管内に炎症を引き起こす物質が放出され、これが動脈硬化の促進因子となることが分かっています。心疾患の患者において、歯周病の存在は症状を悪化させる要因となり、治療効果を低下させることもあります。そのため、歯周病の治療は心疾患の予防にも寄与する重要な要素とされています。

7-2. 糖尿病との関連

糖尿病と歯周病は相互に影響を及ぼし合う関係にあります。糖尿病患者は、一般的に免疫系が弱まっているため、歯周病のリスクが高くなります。歯周病の炎症は、インスリン抵抗性を高め、血糖値のコントロールを難しくすることがあります。また、糖尿病のコントロールが不十分な場合、歯周病はさらに進行しやすくなります。このように、糖尿病と歯周病は相互作用を持ち、どちらか一方の管理が不十分だと、もう一方の状態も悪化する可能性があるため、両者の管理が重要です。

7-3. 呼吸器疾患との関係

歯周病は呼吸器系の感染症リスクを高めることがあり、口腔内の細菌が肺に到達することで、肺炎や慢性閉塞性肺疾患の原因となることがあります。特に、高齢者や免疫力が低下している人々においては、口腔内の細菌が誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まります。これにより、呼吸器系の疾患を防ぐためにも、歯周病の管理は非常に重要です。

7-4. 妊娠と出産への影響

妊娠中の女性において、歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高めることが研究で示されています。歯周病による慢性的な炎症が、胎盤に悪影響を及ぼし、胎児の発育に影響を与える可能性があるため、妊娠前からの口腔ケアや定期的な歯科検診が推奨されます。妊娠中の女性は特に注意が必要で、妊娠を機に歯科検診を受けることが重要です。

7-5. 骨粗鬆症との関連性

骨粗鬆症は、歯周病の進行と相互に関連しています。骨密度が低下することで、歯を支える骨も弱くなり、歯周病の進行を助長することがあります。骨粗鬆症の患者は、歯周病が悪化しやすい傾向があり、逆に歯周病の存在が骨粗鬆症を悪化させることもあります。これにより、歯周病の管理は骨密度を保つためにも重要です。

8. 予防が最も重要

8-1. 定期検診の重要性

定期的な歯科医院での検診は、歯周病の早期発見・早期治療につながります。歯科医師によるプロービングやX線検査を通じて、初期段階での歯周病の兆候を見逃さず、適切な処置を受けることが可能です。一般的には、年に2回程度の検診が推奨されますが、歯周病の進行具合やリスク因子に応じて、頻度を調整することが大切です。

8-2. 日常の口腔ケア

毎日のブラッシングやフロス使用は、歯周病予防に欠かせません。特に、歯と歯の間や歯周ポケットの清掃を意識することで、プラークの蓄積を防ぎ、歯周病のリスクを大幅に低下させることができます。また、歯磨き粉の選び方やブラシの持ち方、磨く時間など、正しいブラッシング法を実践することも重要です。

9. 生活習慣の改善

9-1. 食生活

バランスの取れた食生活は、歯周病の予防に寄与します。特に、ビタミンCやカルシウムを豊富に含む食材は、歯周組織の健康を維持するために欠かせません。新鮮な果物や野菜、乳製品などを意識的に摂取し、加工食品や糖分の摂取を控えることが重要です。栄養バランスの取れた食事が、口腔内の健康を保つために大きな役割を果たします。

9-2. 禁煙

喫煙は歯周病のリスクを高めるため、禁煙を推奨します。禁煙することで、免疫力が向上し、歯周病の予防に効果的です。禁煙を実現するためには、周囲のサポートや専門的な支援を受けることが有効です。

10. 歯周病の治療後のケア

10-1. 定期的なメンテナンス

治療後も定期的なメンテナンスが重要です。治療が終了した後も、歯科医院での定期検診を受けることで、再発のリスクを低減できます。また、歯科医師からのアドバイスに基づいて、日常的な口腔ケアを実施することが求められます。

10-2. 患者様自身のケア

治療後は、日常的な口腔ケアを怠らないようにしましょう。ブラッシングやフロスを継続することで、健康な歯と歯肉を維持することが可能です。また、自己管理がしっかりできているかを定期的に見直すことも大切です。

11. 歯周病の治療と歯科医師の役割

11-1. 専門的な知識と技術

歯科医師は、先進の治療法や技術を駆使し、患者様に最適な治療を提供します。歯周病に関する専門的な知識を持つことで、患者様に信頼される診療を行うことができます。歯科医師は、常に学び続け、新しい知識や技術を習得することが求められます。

11-2. 患者様とのコミュニケーション

歯科医師と患者様との良好なコミュニケーションが、治療の成功に繋がります。患者様の不安や疑問に対し、丁寧に説明を行い、信頼関係を築くことが大切です。また、患者様からのフィードバックを受け入れ、治療方針の改善に活かすことが求められます。

12. 歯周病の治療に関するよくある質問

12-1. 歯周病は治療できますか?

A: 歯周病は初期段階であれば十分に治療可能です。適切な治療と日常的なケアを通じて、健康な歯肉を取り戻すことができます。

12-2. 治療後の痛みはありますか?

A: 一時的に痛みや不快感が生じることがありますが、通常は軽度であり、数日で改善します。

13. 歯周病の進行と再発について

13-1. 進行するリスク

歯周病は無症状で進行することが多く、気づいたときには深刻な状態になっていることがあります。定期的な歯科検診を受けることで、早期発見につながります。特に家族に歯周病の人がいる場合は、リスクが高まりますので、注意が必要です。

13-2. 再発防止のための対策

治療後の再発を防ぐためには、日常的な口腔ケアが不可欠です。ブラッシングやフロスを日課にし、定期的な歯科医院での検診を受けることで、健康な口腔環境を保つことができます。

14. 先進的な治療法

14-1. 歯周病に対する新しいアプローチ

近年、歯周病の治療法は進化しています。新しい薬剤や治療法が次々と登場し、患者様にとっての選択肢が増えています。

14-2. 歯科医師の専門的知識

歯科医師は、先進の研究や治療法に基づいて診断と治療を行います。これにより、患者様に対して最適な治療を提供し、より良い結果を得ることが可能となります。

15. まとめ

歯周病治療は、口腔内の健康を守るために非常に重要なプロセスです。早期発見、適切な治療、そして日常的なケアを通じて、歯周病の進行を防ぎ、健康な歯を維持することができます。歯周病は生活習慣病の一つとされ、予防が最も重要ですので、定期的な歯科検診を受け、健康的な生活を心がけましょう。

FAQ

Q1: 歯周病とは何ですか?

A: 歯周病は、歯を支える組織である歯肉や歯槽骨に炎症が起こる病気です。初期段階では歯肉炎として現れ、進行すると歯周炎に至り、最終的には歯を失う可能性があります。

Q2: 歯周病の主な症状は?

A: 初期症状としては、歯肉の赤みや腫れ、出血が見られます。進行すると、歯の動揺や噛み合わせの変化、口臭の悪化が伴います。

Q3: 歯周病はどのように診断されますか?

A: 歯科医師は視診やプロービングを行い、歯周ポケットの深さを測定します。また、X線検査を用いて歯槽骨の状態を確認します。

Q4: 歯周病の治療法はどのようなものがありますか?

A: 主な治療法には、スケーリングやルートプレーニング、抗生物質療法、外科的治療などがあります。症状や進行具合に応じて、適切な治療が選ばれます。

Q5: 歯周病は再発しますか?

A: はい、歯周病は再発する可能性があります。治療後も定期的な検診や日常的な口腔ケアを行うことが重要です。

Q6: 歯周病と全身疾患にはどのような関連がありますか?

A: 歯周病は心疾患や糖尿病、呼吸器疾患などと関連があります。歯周病が慢性的な炎症を引き起こし、これが全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。

Q7: 定期的な歯科検診はどのくらいの頻度で受けるべきですか?

A: 一般的には、年に2回程度の検診が推奨されますが、歯周病のリスクが高い場合は、より頻繁に受診することが望ましいです。

Q8: 歯周病の予防には何が必要ですか?

A: 毎日の歯磨きやデンタルフロスの使用、バランスの取れた食生活、定期的な歯科検診が予防に不可欠です。また、喫煙を避けることも重要です。

Q9: 歯周病は治療できますか?

A: 初期段階であれば十分に治療可能です。適切な治療と日常的なケアを通じて、健康な歯肉を取り戻すことができます。

Q10: 治療中に痛みはありますか?

A: 一時的に痛みや不快感が生じることがありますが、通常は軽度であり、数日で改善します。

Q11: 妊娠中に歯周病があるとどうなりますか?

A: 妊娠中の歯周病は早産や低体重児出産のリスクを高めることがあるため、妊婦の口腔ケアは特に重要です。

Q12: どのようにして歯周病を予防すれば良いですか?

A: 毎日の口腔ケア、定期的な歯科医院での検診、健康的な食生活を心がけることが、歯周病予防に繋がります。

Q13: 歯周病は遺伝しますか?

A: 歯周病自体が遺伝するわけではありませんが、遺伝的要因が歯周病にかかりやすい体質を作ることがあります。家族に歯周病の人が多い場合は、特に注意が必要です。

Q14: 歯周病の治療後に気をつけるべきことは?

A: 治療後は、定期的なメンテナンスと日常的な口腔ケアが重要です。治療の効果を持続させるため、歯科医師からの指導に従って生活習慣を見直すことが求められます。

Q15: 歯周病の先進の治療法はありますか?

A: 近年、エムドゲインによる歯周組織再生療法など、新しい治療法が開発されています。先進の研究や治療法については、歯科医院での相談をお勧めします。