ドクターより

杉並区阿佐ヶ谷の歯医者「阿佐ヶ谷ことぶき歯科・矯正歯科」歯科医師の、八尾 翔太(やお しょうた)です。親知らずの抜歯は、多くの患者様にとって不安を伴う治療かもしれません。しかし、親知らずは必ずしも必要な歯ではなく、むしろ放置することで周囲の歯や口腔内に悪影響を及ぼすことがあります。私たちの歯科医院では、親知らずの状態をしっかりと診断し、必要に応じて適切なタイミングでの抜歯を推奨しています。

抜歯は不安が伴うものですが、私たちは先進の技術と麻酔方法を用いて、できる限り快適な治療を提供することを心がけています。また、抜歯後のケアについても、しっかりとサポートいたします。患者様が安心して治療を受けられるよう、丁寧に説明し、信頼関係を築くことを大切にしています。

1. 親知らずとは

親知らず(智歯)は、通常、10代後半から20代前半にかけて生えてくる第三大臼歯のことを指します。この歯は、上下の奥歯のさらに奥に位置し、通常は4本(上左右、下左右)存在します。親知らずは、進化の過程で顎のサイズが小さくなった現代人にとって、必ずしも必要な歯ではなく、多くの場合、適切なスペースがないために問題を引き起こすことがあります。

2. 親知らずの生える理由

親知らずが生える理由は、食生活の変化に関連しています。古代の人々は、硬い食物を食べるために顎がより発達していましたが、現代の食生活では、やわらかい食事が増えたため、顎の成長が抑制されています。そのため、親知らずが生えるスペースが不足し、さまざまな問題を引き起こすことがあります。

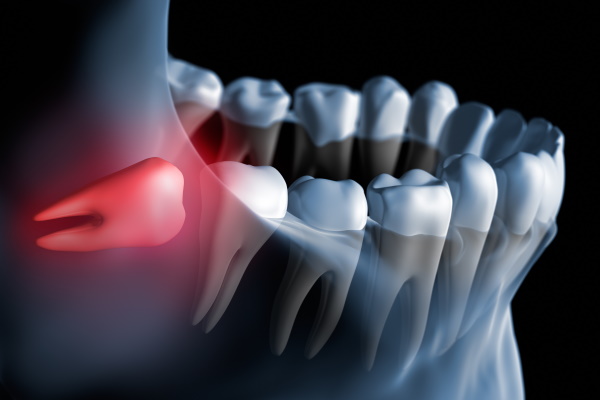

2-1. 親知らずの成長過程

親知らずは通常、10代後半から20代前半にかけて生え始めます。その成長過程は個人差がありますが、歯茎の中で正常に生えない場合や、横向きに生えることがあります。これにより、他の歯や顎に影響を及ぼし、痛みや不快感を引き起こすことがあります。

3. 親知らずを抜歯する理由

親知らずの抜歯が推奨される理由はいくつかあります。以下に代表的な理由を挙げます。

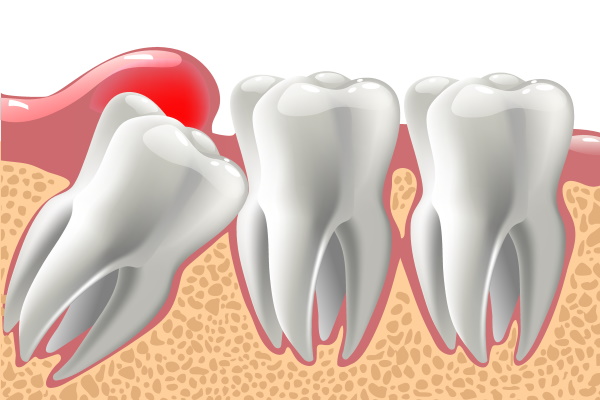

3-1. 位置の不正

親知らずが正常に生えない場合、他の歯に押し付けてしまうことがあります。このような場合、歯並びが悪くなる原因となるため、抜歯が推奨されます。

3-2. 歯肉炎

親知らずが部分的に生えている場合、歯茎の上に食べ物が挟まりやすく、炎症を引き起こすことがあります。これを「智歯周囲炎」と呼び、抜歯が必要です。

3-3. 虫歯のリスク

親知らずは磨きにくい位置にあるため、虫歯になりやすいです。虫歯が進行すると、周囲の歯に悪影響を及ぼす可能性があるため、早期の抜歯が推奨されます。

4. 親知らずの抜歯の流れ

親知らずの抜歯は、以下のステップで行われます。

4-1. 初診と診断

まず、歯科医師による診断が行われます。X線を使って親知らずの位置や状態を確認し、抜歯の必要性を判断します。

4-2. 麻酔

抜歯の前に局所麻酔が行われます。麻酔の効果で痛みを感じることなく、リラックスした状態で手術が進められます。

4-3. 抜歯手術

麻酔が効いたら、歯科医師が親知らずを抜歯します。通常は、歯肉を切開し、骨を少し削ってから歯を取り出します。この際、親知らずの状態によっては手術が複雑になることもあります。

5. 抜歯後のケア

親知らずの抜歯後は、適切なアフターケアが必要です。

5-1. 出血の管理

抜歯後は出血が見られることがあります。ガーゼを噛むことで圧迫し、出血を抑えます。出血が続く場合は、歯科医院に連絡しましょう。

5-2. 食事の注意

抜歯後24時間は、柔らかい食事を心がけ、刺激の強い食べ物や熱い飲み物は避けるべきです。抜歯した部分が落ち着くまで、なるべく慎重に食事をすることが大切です。

5-3. 口腔衛生

抜歯後の口腔衛生も重要です。ただし、抜歯した部分に直接ブラシをかけるのは避け、口をゆすぐことから始めましょう。2〜3日後から通常のブラッシングを再開します。

6. 親知らず抜歯のリスク

親知らず抜歯にはリスクも伴います。

6-1. 痛みや腫れ

抜歯後は一時的に痛みや腫れが生じることがありますが、通常は数日で改善します。痛みが長引く場合は、医師に相談してください。

6-2. 感染の可能性

抜歯後に感染が起こることがあります。特に、適切なアフターケアを行わない場合、炎症や膿が発生する可能性があります。

7. 親知らずの抜歯を避ける方法

親知らずが生える前に対策を講じることで、抜歯を避けることができる場合があります。

7-1. 定期的な歯科検診

定期的な歯科検診を受けることで、親知らずの生え方や口腔内の状態を把握し、適切なアドバイスを受けることが可能です。

7-2. 歯の健康管理

毎日の口腔ケアや健康的な食生活を心がけることで、親知らずの影響を最小限に抑えることができます。

8. 親知らず抜歯の重要性

親知らずは、口腔内で問題を引き起こすことが多いため、抜歯が推奨されることが一般的です。早期に抜歯を行うことで、他の歯や歯肉への影響を最小限に抑えることができ、全体的な口腔の健康を維持することが可能です。

9. まとめ

親知らずの抜歯は、多くの人にとって必要な処置です。問題が発生する前に適切に管理し、定期的な検診を受けることで、健康な口腔環境を維持することができます。歯科医師とのコミュニケーションを大切にし、しっかりと治療に臨むことが重要です。

FAQ

Q1: 親知らずはなぜ抜かなければならないのですか?

A: 親知らずは通常、十分なスペースがない場合が多く、他の歯に悪影響を及ぼすことがあります。歯並びを崩したり、歯肉炎や虫歯の原因になるため、抜歯が推奨されます。

Q2: 親知らずを抜くタイミングはいつですか?

A: 親知らずは、成長期である10代後半から20代前半にかけて生え始めます。この時期に検診を受け、必要であれば早期に抜歯することが望ましいです。特に、親知らずが部分的に生えている場合や、痛みがある場合は早めの受診が推奨されます。

Q3: 親知らずの抜歯は痛いですか?

A: 抜歯の際には局所麻酔が使用されるため、手術中は痛みを感じることはありません。ただし、抜歯後に麻酔が切れた際に痛みが生じることがあります。痛みは通常数日で改善しますが、医師から処方された痛み止めを服用することができます。

Q4: 親知らずを抜いた後の食事はどうすればよいですか?

A: 抜歯後24時間は、柔らかい食事を心がけ、刺激の強い食べ物や熱い飲み物は避けることが重要です。抜歯した部分が落ち着くまで、慎重に食事をするようにしましょう。

Q5: 親知らずを抜いた後、どのくらいで元の生活に戻れますか?

A: 個人差がありますが、多くの場合、抜歯翌日から日常生活に戻ることが可能です。ただし、激しい運動や重い物を持つことは避けるべきです。痛みがひどい場合は、医師の指示に従って安静にしてください。

Q6: 親知らずを抜いた後の出血が止まらない場合はどうすればよいですか?

A: 軽い出血は一般的ですが、長時間続く場合は、すぐに歯科医院に連絡することをお勧めします。ガーゼを噛むことで出血を抑えることができる場合もありますが、改善しない場合は医師の診察が必要です。

Q7: 親知らずの抜歯にかかる費用はどのくらいですか?

A: 親知らずの抜歯にかかる費用は、医院や地域によって異なります。通常、数千円から数万円程度であることが多いですが、抜歯の難易度や麻酔の使用によっても変動します。事前に費用について確認しておくことが大切です。

Q8: 抜歯後に感染することはありますか?

A: 抜歯後は感染のリスクがありますが、適切なアフターケアを行うことでリスクを最小限に抑えることができます。万が一、発熱や痛みが続く場合は、すぐに医師に相談することが重要です。

Q9: 親知らずを抜いた後、口腔衛生はどうすればよいですか?

A: 抜歯後は、直接抜歯した部分をブラッシングするのは避け、口を軽くゆすぐ程度にします。通常、2〜3日後からは通常のブラッシングを再開することができます。

Q10: 親知らずの抜歯は全ての人に必要ですか?

A: 親知らずの抜歯は、すべての人に必要なわけではありません。親知らずが正常に生えている場合や、他の歯に影響を及ぼさない場合は、経過観察することもあります。歯科医師の診断に基づいて、適切な判断が必要です。

Q11: 抜歯した親知らずは再生しますか?

A: 抜歯した親知らずは再生しません。抜歯後のスペースは、周囲の歯や組織によって徐々に埋まることがありますが、親知らずそのものが元に戻ることはありません。

Q12: 抜歯後の腫れはいつまで続きますか?

A: 抜歯後の腫れは、通常数日でピークを迎え、その後徐々に改善します。腫れが長引く場合や、痛みが増す場合は、すぐに歯科医院に相談してください。

Q13: 親知らずを抜歯する際、どのような麻酔が使用されますか?

A: 通常、局所麻酔が使用され、抜歯する部位だけを麻痺させます。場合によっては、 sedation(静脈内鎮静法)が行われることもあります。これにより、リラックスした状態で抜歯を受けることができます。

Q14: 親知らずを抜いた後、痛み止めは必要ですか?

A: 抜歯後に痛みが生じることがあるため、医師から処方された痛み止めを服用することが推奨されます。必要に応じて、自己管理しながら痛みをコントロールすることが重要です。

Q15: 親知らずを抜いた後、再発の可能性はありますか?

A: 親知らずを抜いた場合、再発はありませんが、他の歯や口腔内の健康状態に影響を及ぼす可能性があります。定期的な歯科検診を受け、口腔衛生を保つことが重要です。